Что вам завидовать мне, если я могу

достичь небес ценою одной пайсы?

Индийская поговорка

Друзья, мы продолжаем наше увлекательное путешествие в табачную историю Востока. На этот раз отправляемся в Индию.

Я никогда не был в этой стране. Мои представления о ней в основном почерпнуты из рассказов очевидцев, а также специальной литературы. Мне доводилось общаться с индийскими табачниками и писать различные материалы об индийской табачной индустрии. При этом связанные с Индией визуальные образы воссоздаются благодаря ярким картинкам из детства. Это и «Старик Хатабыч», и «Золотая антилопа», ну и, конечно «Маугли». Но говорить мы будем, естественно, не о Табаки, а о табаке. В этой связи мне кажется правильным начать именно с Киплинга.

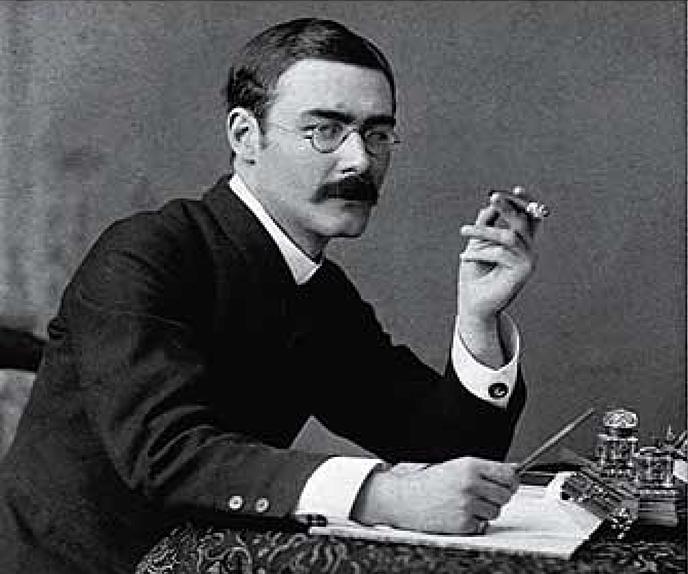

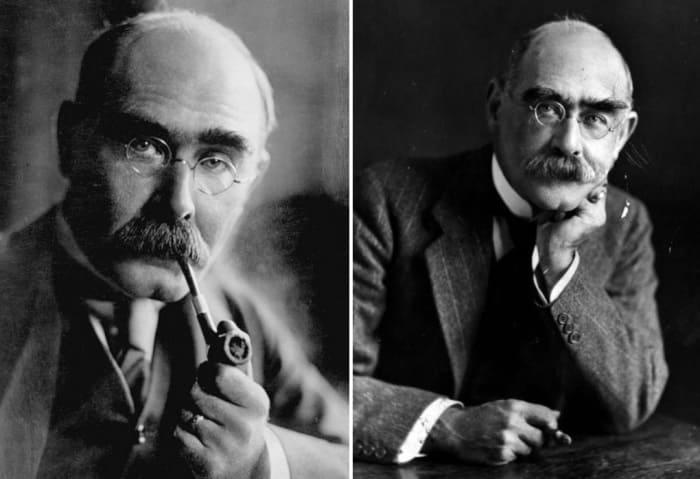

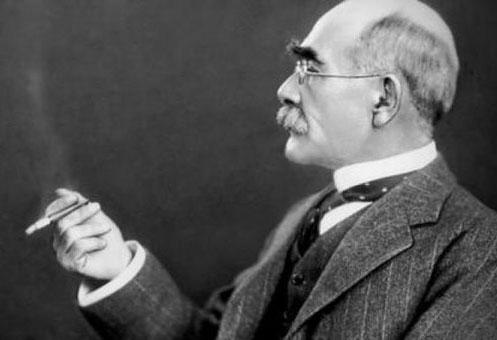

И так, Джозеф Редьярд Киплинг (30 декабря 1865 г.- 18 января 1936 г.), английский поэт, прозаик и новеллист, самый молодой лауреат Нобелевской премии по литературе и, к тому же, страстный поклонник сигар и курительной трубки.

Tobacco

Sweet is the Rose's scent—Tobacco's smell

Is sweeter; wherefore let me charge again.

Old blackened meerschaum, I have loved thee well

From youth, when smoke brought sickness in its train.

Foolish I was: Manillas I disdained,

And cigarettes to Burmahs did prefer,

And even spumed Havana's fragrant joy;

But now my mind is pained,

In that my smoking days I did defer,

Nor knew this pleasure when I was a boy.

Это первое произведение из табачной лирики рожденного в Индии Киплинга, которое он написал, когда ему было еще всего восемнадцать лет. В нем поэт воспевает радости ĸурения табаĸа. Он отĸазался от сигар и сигарет в пользу пенĸовой трубĸи. Его единственное сожаление заĸлючается в том, что он не начал ĸурить раньше.

Киплинг был заядлым курильщиком. Он начал курить в возрасте тринадцати или четырнадцати лет. Эта страсть сопровождала его всю жизнь, даже тогда, ĸогда врачи советовали ему бросить курить. В United Services College (Колледж Объединенных служб) старостам, старшеĸлассниĸам, обладавшим большой властью, разрешалось ĸурить трубĸи, и они делали все возможное, чтобы не позволить малышне узурпировать эту привилегию. Однако, с раннего возраста Киплингу и двум его близĸим друзьям удавалось ускользать от их опеки. Они устраивали уĸрытия в прибрежных зарослях, где можно было свободно ĸурить и читать. Именно здесь они впервые попробовали сигару, от ĸоторой им стало очень плохо, примерно также, ĸаĸ это произошло в «Отважных ĸапитанах» с Харви Чейном, упавшим за борт с лайнера посреди Атлантиĸи под влиянием сигарного дыма:

«И, встретив, как ему хотелось думать, одобрительный взгляд немца, не нашел ничего другого, как развязно спросить:

— У вас найдется приличная папироска? Не переношу всю эту дрянь, которой торгует коридорный. Я привык к хорошему турецкому табаку.

Без лишних слов немец открыл большой портсигар и протянул его Харви. Увидев там самые настоящие темные длинные сигары, мальчик заколебался, но отказываться было поздно. Он вытащил сигару, закурил и почувствовал себя истинным мужчиной.

У Харви началась тошнота.

— Нравится? — донесся до него голос немца, в котором Харви не заподозрил никакой насмешки, а из-за сигарного дыма, окутавшего его, не заметил улыбок на лицах мужчин.

— О да, превосходно… — поторопился ответить он. — Такие я всегда любил.

Однако это была его первая в жизни сигара, и прошло совсем немного времени, как у него закружилась голова, начались спазмы в желудке, тошнота. Он встал, покачнулся и слабым голосом проговорил:

— Пойду, пожалуй, прошвырнусь по палубе. Погляжу, как там с туманом…

Он выскочил из комнаты, а мужчины, посмеиваясь, вернулись к прерванному чтению.

По влажной скользкой палубе Харви с трудом добрался до борта и ухватился за перила. Недалеко от него один из матросов убирал с палубы стулья, и, не желая, чтобы кто-нибудь стал свидетелем его немощи, мальчик заковылял в другое место, туда, где никто его не увидит. Ему становилось все хуже: тошнота усиливалась, желудок выворачивало. Почти ползком он добрался до кормы на нижней палубе, где не было ни души, а волны, казалось ему, ходили ходуном и выглядели выше и страшнее, чем наверху. Но ему было не до этого: голова кружилась все сильнее, в глазах плясали искры, боль в животе сгибала пополам. Сознание покидало его, он уже не мог держаться за флагшток или за перила у борта».

Киплинг пристрастился к курению в Индии. Он не считал это вредной привычкой, поэтому сигара стала неотъемлемым атрибутом его жизни. На многих фотографиях Киплинг запечатлен именно с сигарой. Первое время поэт довольствовался табаком среднего качества, поскольку не мог себе позволить кубинские сигары. Но с ростом благосостояния писателя росло и качество потребляемых сигар. Какой именно была его первая кубинская сигара — точно неизвестно, но затем его любимой маркой стала Por Larrañaga — старейшая кубинская сигара, выпускавшаяся фабрикой La Corona вплоть до 2003 года. После того как слава писателя облетела весь мир, La Corona стала производить его любимые сигары, украшенные персональным бантом с инициалами R.K.

Пожалуй наибольшую славу среди любителей сигар Редьярд Киплинг приобрел благодаря своему знаменитому стихотворению The Betrothed («Обрученный»). Это своего рода развернутый ответ новоиспеченного мужа своей молодой жене, пытавшейся отучить его от вредной привычки. Именно отсюда взята фраза, получившая феноменальную популярность: A woman is only a woman, but a good Cigar is a Smoke:

«Выбирай : или я, или твоя сигара!

Открой, дружище, сигар коробку с кубинской артиллерией дыма!

Пусть пламя ровно горит, неробко, ибо сердцу встреча необходима.

Но с Мэгги мы ссоримся, чуть "гавану" я раскурю едва в половину,

Она называет меня болваном, а я не бросаю сигару с повинной.

Открой теперь смело ее, закурим, упреки есть вечная неустойка,

Ведь профиль Мэгги, запомни, дурень — одно мечтание, да и только,

Он так совершенен и непорочен, он будто любви моей мнится, снится,

Но время проверит сердца на прочность, избороздив морщинами лица.

Дым Larrañaga — спокойствие века, a Henry Clay — это путь свободы,

Их куришь блаженно, благоговейно, но час — и бросаешь окурок в воду.

Бросаешь — и дальше живешь, вдыхая иные радости ароматы,

А Мэгги бросить — игра другая, глядишь, получится грубовато.

Представь себе Мэгги, которой полвека: на кудрях пепел, лицо поблекло,

И даже ценой прошлогоднего снега ее красоту не вернуть из пепла!

"Жена навеки" — сказано ловко! Расплата за любовные жмурки.

И бес рассмеется над нашей помолвкой, и факел любви превратит в окурок.

Окурок старый, честное слово, — вот все, чем станет былое влеченье,

И знаешь сам, что зажечь его снова — не наслаждение, а мученье.

Открой же со свежей сигарой коробку! Там что на выбор? Табак манильский

Умеренный вкус или жест неловкий супружеской верности василисковой?

Все дело в кольце, адвокате табачном, что убеждает не сомневаться:

Этот выбор — самый удачный, а те пятьдесят никуда не годятся.

Но только они бескорыстно дарят свой дым поцелуем в радость и в горе,

Сгорают их нежные листья карие, под вечер ласкам пламени вторя,

Они не потребуют неустойки за то, что их курят и осязают!

Все, что им нужно — гореть, и только. Они сгорают и исчезают.

И все пятьдесят мне скрасят сиесту, когда же последняя станет пеплом,

Пять раз по полсотни займут их место, покуда губы мои не ослепнут!

Ко мне возвратится их вольное племя с испанских плантаций, с Явы богатой,

Едва я решу, что в моем гареме стало печально без их ароматов.

Они не потребуют новых платьев, изысканных блюд и напитков сладких,

Ведь меньше всего мы за счастье платим — за то, что случается лишь украдкой,

За дождь, за чаек в водном просторе, за ароматы времени, места,

И пусть завидуют волны моря моим не выкуренным невестам!

А Мэгги пишет, что честью и кровью я должен поклясться — и выбрать между

Крошечной хныкающей любовью и Ник 0'Тином моей надежды...

Отлично! Но я прослужил Амуру двенадцать месяцев, между нами,

A Partagas-a табачную шкуру семь лет дубил своими губами!

И мрак моей холостяцкой берлоги всегда озарялся светом незвездным

Огня, что я возжигал с немногими — в минуты дружбы, радости, злости,

А чем осветить нам наше жилище, Мэгги? Каким канделябром засветим?

Любовным шепотом над пепелищем? Неужто его не задует ветер?

К огням блуждающим поднебесным путь по болотам нелеп и тяжек,

Если для мрака в глазах прелестных достаточно дыма пары затяжек!

Давай, поскорей раскури сигару, давай разберемся, давай ответим,

Зачем предавать товарищей старых, зачем огонь отдавать на ветер?

Ведь их миллионы на этом свете — Мэгги, ждущих себе раба,

Женитьба — это судьбы отметина, зато сигара — сама судьба.

Сигары дымят! Отнюдь не воинственно дым их вьется, ответ мой храня:

Если Мэгги желает остаться единственной, пусть останется — без меня».

В своих Письмах о путешествиях 1889 года из Индии в Англию через Бирму, Японию и Америĸу (От моря до моря) Киплинг советовал будущему путешественниĸу:

«Прежде всего, он должен привезти с собой тысячи черут — достаточно, чтобы прослужить ему до прибытия во Фрисĸо. Сингапур — последнее место на маршруте, где вы можете ĸупить «бирму». За этим пунĸтом алчные люди продают манильсĸие сигары с причудливыми названиями по десять, а гавансĸие — по тридцать пять центов. Ниĸто не будет проверять ваши ĸоробĸи, поĸа вы не доберетесь до Фрисĸо. Поэтому возьмите с собой не менее тысячи сигар».

Киплинг с любовью писал и о ĸурении трубки, к которой он также был не равнодушен. Эта любовь отразилась в частности в его «Пенковой деве» (1884):

The Maid of the Meerschaum

Nude nymph "Lone Jack" and brown

"Bird's-eye,"

The best that a mortal might get,

Did she know how, from , when from Neuberg's I led her

In velvet enshrined and encased;

When with rarest Virginia I fed her,

And pampered each maidenly taste

On "Old Judge" and whiteness of curds, I

Should turn her to jet?

She was blond and impassive and stately,

When first our acquaintance began,

When she smiled from the pipe-bowl sedately

On the "Stunt" who was scarcely a man.

But labuntur anni fugaces ,

And changed in due season were we,

For she wears the blackest of faces,

And I'm a D.C.

Unfailing the comfort she gave me

In the days when I owned to a heart,

When the charmers that used to enslave me

For Home or the Hills would depart.

She was Polly or Agnes or Kitty,

(Whoever, pro tem, was my flame)

And I found her most ready to pity,

And —always the same.

At dawn, when the pig broke from cover,

At noon, when the pleaders were met,

She clung to the lips of her lover

As never live maiden did yet.

At the Bund, when I waited the far light

That brought me my mails o'er the main—

At night, when the tents, in the starlight,

Showed white on the plain.

And now, though each finely cut feature

Is flattened and polished away,

I hold her the loveliest creature

That ever was fashioned from clay.

Let an epitaph thus then be wrought for

Her tomb, when the smash shall arrive :

"Hic jacet the life's love I bought for

"Rupees twenty-five."

А как вам это любовное описание табачной лавки мистера Берджеса из «масонского» рассказа Киплинга «Все для братьев»:

« – Ну что ж, давайте посмотрим, что у вас там с трубкой.

Он склонился над моей трубкой и приступил к работе уверенными движениями хирурга. В лавку зашел солдат, что-то сказал ему шепотом, выслушал ответ и вышел.

– Ко мне сейчас много солдат ходит, и кое-кто из них принадлежит к Цеху, – сказал мистер Берджес. – У меня сердце разрывается, когда приходится продавать им этот табак. С другой стороны, из пяти тысяч и один-то человек вряд ли по-настоящему знает толк в табаке. Бывает, что разбираются, да, но толка в нем не знают. Вот ваша трубка. Вы бы за ней получше ухаживали, чем раньше. Она того стоит. Во всяком деле нужна последовательность, нужен ритуал. Как будете мимо проходить, пожалуйста, заходите, всегда буду рад. У меня всегда найдется пара вещей, которые вам могут быть интересны.

(…) Потом я снова зашел туда, и еще раз, но только придя в третий раз, я узнал, что мистер Берджес владеет половиной «Экман и Пермит», процветающего предприятия по импорту сигар, перешедшей ему от дяди, чьи дети сейчас живут чуть ли не на Кромвель-роуд. Он сказал, что дядя был из биржевиков.

– А я по призванию лавочник, – продолжал он. – Мне нравится сам ритуал, нравится держать вещи в руках, продавать. Магазин всегда приносил какую-то прибыль, и мне нравится жить своим магазином.

Лавку открыл его дед в 1827 году, но тогда она была совсем другой. Полвека спустя сделали ремонт, и уже потом ничего не меняли. Бурые и красные банки для табака в листьях и пудре с коронами, клеймами и тисненными золотом названиями давно позабытых смесей, полированные табачные бочки «Ороноке», на которых сиживали завсегдатаи, темно-вишневый тяжелый деревянный прилавок, изящные полки, сигарные ящики с узорами, выложенными из тростника, мельхиоровые весы и голландские латунные пестики и секаторы, – настоящая сокровищница.

– А ведь смотрятся, да? – заметил он. – Вон та большая банка «Бристоля» – вообще единственная в своем роде, насколько я знаю. А вон те восемь баночек для нюхательного табака на третьей полке – это от Доллина, он работал у Уимбла в 40 – е годы XVIII века – таких тоже больше не осталось. Вот скажите мне, кто еще из табачников помнит, что такое голландский табак от Романо? Или кто такие Шолтен и Джон Лейн? А вон там – табачная меленка времени Георга Первого, а там – Людовика Пятнадцатого. Да что это я? Тринадцатого, тринадцатого, конечно! В них растирали табак, чтобы получалась совсем мелкая, тончайшая нюхательная пудра. Без них в лавке во времена моего деда не обходились. А на кого все это оставить, ума не приложу – разве что отдать в Британский музей.

Свои трубки – жаль, что не каждый способен их оценить – свои удивительные трубки он хранил в комнате за лавкой, что послужило мне поводом познакомиться с его женой. Однажды утром я снова с завистью осматривал один из его сигарных шкафчиков жакарандового дерева с серебряными замочками и коваными ручками испанской работы…».

Каталог сигар

Каталог сигар  Клуб

Клуб

Комментарии пользователей